Krisis ekologi dan iklim yang sedari dulu terjadi, tidak terlepas dari kerakusan manusia yang hidup di Bumi. Kerakusan tersebut berakar dari kesalahan cara pandang manusia terhadap dirinya sendiri, alam, dan keterkaitan antara keduanya. Segala aktivitas manusia memang pasti akan selalu mengorbankan alam, akan tetapi aktivitas tersebut pada dasarnya bisa direduksi dengan cara pandang yang benar dan tidak harus berpusat pada pengorbanan alam. Oleh karena itu, hal fundamental agar alam ini membaik adalah mengubah cara pandang manusia adalah melakukan aktivitas yang terutama bermuara kepada eksploitasi alam. Dalam hal ini, maka ekofeminisme menawarkan suatu konsep yang dapat mendobrak dan memutus rantai pelanggengan eksploitasi alam, terutama juga yang berpandangan pada penindasan atas kehidupan perempuan.

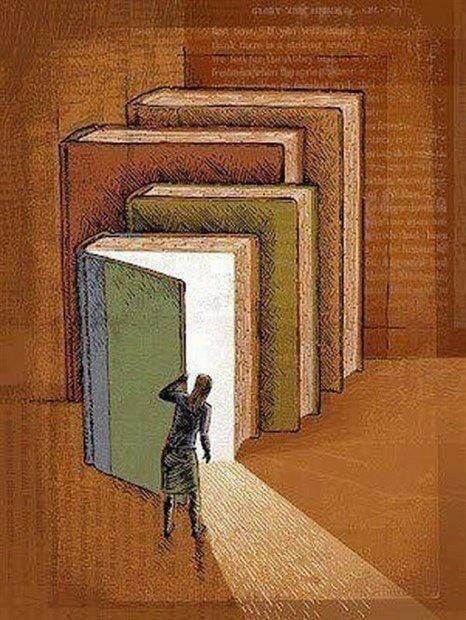

Cara Pandang Lahirnya Ekofeminisme

Bahasan ekofeminisme menjadi bahasan yang kompleks untuk ditelaah. Ekofeminisme sendiri merupakan salah satu cabang dari feminisme. Feminisme merupakan sebuah aliran filsafat yang berorientasi pada mempersoalkan, mempertanyakan, dan menggugat cara pandang yang berpusat pada maskulin dan patriarki. Dalam kata lain, feminisme mendobrak batasan-batasan yang menyebabkan segala penindasan terjadi terhadap para perempuan yang dilakukan oleh laki-laki yang mempunyai tendensi anggapan relasi kuasa dan dominasi yang tinggi. Dalam konteks bahasan ini, maka adanya krisis ekologi erat kaitannya dengan perempuan yang juga secara bersamaan tertindas oleh kaum-kaum patriarki. Ekofeminisme sendiri pertama kali diperkenalkan pada tahun 1974 oleh Francoise d’Eaubonne dalam bukunya yang berjudul Le Feminisme Ou La Mort. Buku tersebut berisi mengenai gerakan perempuan dalam penyelamatan Bumi. Pada tahun 1975, Rosemary Radford Ruether, yaitu seorang cendekiawan feminis Amerika, mengungkapkan lewat tulisannya, bahwa tidak akan ada solusi terhadap krisis ekologi di masyarakat yang kaitan fundamentalnya adalah dominasi. Oleh karena itu, untuk menghancurkan dominasi tersebut, perempuan harus secara kolektif menyatukan kekuatan untuk menentang dan melawan segala bentuk diskriminasi dan penindasan dengan gerakan ekologi untuk mencapai pembebasan dan dengan tujuan menyelamatkan Bumi dari krisis ekologi. Dalam hal ini, para perempuan dan cendekiawan pada bidang ekologi kemudian melihat keterkaitan antara kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan sama dengan eksploitasi terhadap Bumi dan segala sumber daya alamnya oleh kaum patriarki dengan ekonomi kapitalisme yang menghancurkan. Dalam hal ini juga, menurut pemikiran patriarki, bahwa perempuan dan Bumi adalah objek yang bisa dieksploitasi. Sehingga dari narasi tersebut lahirlah gerakan ekofeminisme, dengan demikian hal ini seirama dengan apa yang dijadikan bahasan pada buku karya Francoise d’Eaubonne.

Menyoal Keterkaitan Perempuan dan Alam

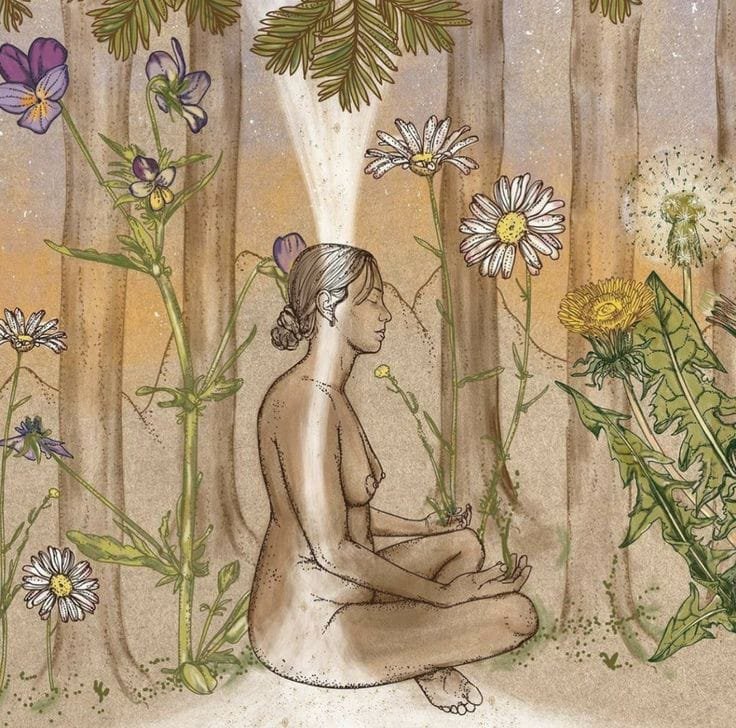

Perempuan selalu disandingkan dan diasosiasikan dengan alam. Hal ini bisa dilihat dari ragam terminologi yang kita kenal di Indonesia seperti dalam penyebutan tanah air (Bumi) dan peristilahan ibu pertiwi yang mempunyai sifat feminitas. Hal tersebut tidak mengherankan bahwa masyarakat Indonesia dibentuk oleh kerangka patriarki, yang memberikan legitimasi pada dominasi laki-laki atas perempuan, sehingga muncul istilah-istilah perempuan yang disandingkan dengan alam. Dalam konteks ini, Karen J. Warren mengungkapkan kerangka kerja androsentrisme. Androsentrisme sendiri berarti suatu cara pandang dan perilaku yang mengutamakan dominasi dan eksploitasi terhadap alam yang berpusat pada laki-laki. Adapun isi kerangka kerjanya, yaitu berpikir tentang nilai-hierarkis (semisal adanya ‘atas-bawah’), terus adanya dualisme nilai yang berarti bahwa adanya hal dalam melakukan penilaian moral secara dualistis (seperti laki-laki ditandingkan dengan perempuan dan manusia ditandingkan dengan alam), serta terakhir adanya penekanan pada logika-dominasi, contohnya argumentasi yang membenarkan subordinasi. Namun, pada faktanya perempuan memang akan selalu ‘di-alam-kan’ dan ‘di-feminim-kan’, seperti halnya ada istilah, dikuasai, digarap, dan dieksploitasi. Istilah-istilah tersebut digunakan dalam keterkaitannya dengan alam, seperti hutan yang dieksploitasi, tanah yang digarap, dan Bumi yang dikuasai. Sehingga kita tidak bisa menyangkal, bahwa perempuan dan alam memiliki keterkaitan, yaitu sama-sama ditindas oleh kaum patriarki atau mereka yang selalu menggunakan atribut maskulin. Selain itu, mengingat bahwa alam bersifat pasif, non-subjek, dan hanya sekedar memberi selalu dikaitkan dengan insting maternal dalam konsep ibu Bumi, yang juga sering disandingkan dengan Bumi yang melahirkan berbagai peradaban begitu pula perempuan yang melahirkan manusia untuk mengubahan suatu peradaban. Dan hal tersebut jelas pemaknaannya berkaitan dengan perempuan dan alam. Selain itu, jika dilihat dalam kacamata lain, misal jika terjadi kekeringan akibat bencana alam, maka perempuan adalah korban pertama, karena akan susah mendapatkan kebutuhan air bersih untuk menstruasi dan kebutuhan rumah tangga dan penggunaan kesehariannya. Pada akhirnya, ekofeminisme akan selalu menyoal tentang kedekatan perempuan dan alam, karena mengingat ekofeminisme adalah perlawanan atas eksploitasi alam dan pelanggengan sistem patriarki.

Perjuangan Gerakan Ekofeminisme Sebagai Bentuk Perlawanan

Bicara ekofeminisme berarti bicara perlawanan atas ketertindasan perempuan dan alam. Seperti dijelaskan di awal, bahwa ekofeminisme lahir untuk menentang segala bentuk diskriminasi yang bermuara pada penyelamatan Bumi. Dalam hal ini, saya akan mencoba memberi contoh realistis bentuk-bentuk dari perjuangan ekofeminisme di masa lalu dan masa sekarang melalui lensa global dan nasional. Dalam lensa global kita bisa melihat perjuangan ekofeminisme dari perempuan-perempuan di India. Dari dahulu bangsa di India sangat menggantungkan hidupnya pada hutan. Bagi perempuan, mereka dapat menemukan ragam sumber daya alam yang ada di hutan untuk kebutuhan sehari-hari, pakan ternak, bahkan bahan bakar. Alhasil, hutan adalah segala-galanya bagi mereka. Pada tahun 1974, Gaura Devi, seorang perempuan yang berasal dari desa Lata memimpin puluhan perempuan lainnya di desa Reni, bagian India Utara untuk menghentikan penebangan pohon yang dilakukan para kontraktor perusahaan-perusahaan ekstraktivisme dengan cara memeluk pohon-pohon tersebut. Mereka bertahan selama berhari-hari untuk memeluk dan menjaga pohon-pohon tersebut, sampai pada akhirnya para kontraktor menyerah dan meninggalkan kawasan tersebut. Gerakan ini berhasil menyelamatkan sebanyak 12.000 km hutan. Dan pasca gerakan tersebut berlangsung, pemerintah negara India membentuk sebuah komite untuk menginvestigasi deforestasi di wilayah tersebut dan membuat larangan terkait dengan penebangan komersial di daerah tersebut. Apa yang dilakukan oleh para perempuan di desa Reni, India tersebut dinamakan dengan gerakan chipko yang dalam bahasa Hindi berarti ‘memeluk’. Gerakan ini selain berhasil melakukan pengusiran para kontraktor, tetapi juga berhasil untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah agar pro lingkungan. Gerakan chipko ini merupakan salah satu bentuk perjuangan ekofeminisme yang dilakukan oleh perempuan dalam menyelamatkan Bumi. Di Indonesia sendiri perjuangan ekofeminisme banyak ditemui, salah satunya bentuk perlawanan yang dilakukan oleh para perempuan di Kendeng, Jawa Timur terhadap pembangunan yang menindas dan merugikan. AWal mula konflik terjadi pada saat adanya rencana pembangunan pabrik semen PT Semen Indonesia di desa Sukolilo, Pati Utara, Jawa Tengah. Namun, warga Sukolilo menolak adanya pembangunan pabrik semen tersebut, karena akan merusak lingkungan sekitar. Oleh karena itu, masyarakat Desa Sukolilo mengadakan aksi demonstrasi dan menggugat PT Semen Indonesia tentang menolak pembangunan pabrik semen tersebut. Sampai pada akhirnya di tahun 2009, warga Desa Sukolilo memenangkan gugatan di Mahkamah Agung yang membuat PT Semen Indonesia gagal untuk melakukan pembangunannya. Lalu, pada tahun 2009 PT Semen Indonesia mengalihkan rencana pembangunannya ke daerah Rembang, Jawa Tengah. Tepatnya di Kecamatan Gunem, Pegunungan Kendeng, Rembang. Namun, Warga Kendeng juga menolak adanya pembangunan tersebut, karena dinilai dapat mengganggu cekungan air tanah (CAT) yang menjadi sandaran warga yang sebagian besar berprofesi sebagai petani untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya, terutama perempuan yang juga mencari bahan-bahan pokok dari alam. Selain itu, Selain itu, kaki Pegunungan Kendeng merupakan tempat tinggal bagi orang Samin yang menggantungkan seluruh kehidupannya pada alam, tentu saja jika pembangunan dilakukan akan merusak ekosistem alam di daerah tersebut. Pada tahun 2016 sebanyak 9 petani perempuan Kendeng menyemen kakinya di depan Istana Negara, hal ini dilakukan sebagai bentuk protes atas rencana pembangunan pabrik semen yang dapat merusak pegunungan/karst kendeng tersebut. Bentuk protes yang dilakukan oleh para perempuan Kendeng ini juga merupakan perjuangan ekofeminisme untuk menyelamatkan alam dan manusia. Dari kedua contoh gerakan ekofeminisme tersebut dapat kita lihat, bahwa pada dasarnya gerakan ekofeminisme adalah perjuangan nir-kekerasan yang percaya, bahwa aksi damai yang dilakukan karena alasan etis dan kepercayaan atas kekuatan kolektif, serta bertujuan untuk menjadikan lawan menjadi kawan demi kepentingan kolektif untuk terhindarnya krisis ekologi.

Kesimpulan

Pada akhirnya ekofeminisme merupakan suatu cara pandang kita dalam memperjuangkan dan melawan segala bentuk eksploitasi terhadap alam dan diskriminasi perempuan dengan melanggengkannya sistem patriarki. Ekofeminisme cukup sesederhana yang biasa ibu kita lakukan ketika pagi hari, yaitu menyiram tanaman atau pohon di depan rumah atau juga mencoba bercocok tanam dengan merawat tumbuhan secara berkelanjutan. Di akhir bacaan ini, saya mengambil salah satu kutipan bagus dari Mama Aleta Baun yang juga seorang aktivis perempuan dari Nusa Tenggara Timur yang menentang penambangan marmer di NTT dengan menenun. Mama Aleta berkata, bahwa “Saya anak seorang Amaf (Raja), tetapi saya perempuan. Menurut adat, saya tidak punya hak untuk bersuara dan tidak berhak menjadi Pemimpin. Tetapi saya memimpin perjuangan menolak tambang. Kami, laki-laki dan perempuan harus berjuang untuk menyelamatkan tubuh kami.”

Referensi:

Buku

A. Sonny Keraf. (2010). Etika Lingkungan Hidup. Jakarta: Penerbit Kompas

Jurnal

Susilo & Kodir, “Politik Tubuh Perempuan: Bumi, Kuasa, dan Perlawanan”, Jurnal Politik, Vol. 1, No. 2, Februari, 2016, hlm. 2-6.

Purbandani & Mahaswa, “Ekofeminisme Kritis: Menelaah Ulang Gender, Keadilan Ekologi, dan Krisis Iklim”, Jurnal Perempuan, Vol. 3, No. 27, Desember, 2022, hlm. 227-229

Asmarani, “Ekofeminisme dalam Antroposen: Relevankan? Kritik Terhadap Gagasan Ekofeminisme”, Jurnal Muldisipliner Mahasiswa Indonesia, Vol. 1, No. 1, 2018, hlm. 131-134

Internet

Magdalene, “Ekofeminisme Perempuan dan Pelestarian Lingkungan”, Magdalene (2020), diakses pada 7 Februari 2024, https://magdalene.co/story/ekofeminisme-perempuan-dalam-pelestarian-lingkungan-hidup/

WALHI Sulawesi Selatan, “Ekofeminisme dan Perlawanan Nirkekerasan Srikandi Kendeng Terhadap Pembangunan yang Menindas”, WALHI Sulawesi Utara (2020), diakses pada 8 Februari 2024, https://walhisulsel.or.id/2978-ekofeminisme-dan-perlawanan-nirkekerasan-srikandi-kendeng-terhadap-pembangunan-yang-menindas/

Ica Wulansari, “Kendeng dan Gerakan Ekofeminisme”, Mongabay Indonesia (2017), diakses pada 8 Februari 2024, https://www.mongabay.co.id/2017/03/06/kendeng-dan-gerakan-ekofeminisme/amp/

Risa Herdahita Putri, “Api Kartini dalam Perjuangan Petani Kendeng”, Historia (2017), diakses pada 8 Februari 2024, https://www.google.com/amp/s/historia.id/amp/politik/articles/api-kartini-dalam-perjuangan-petani-kendeng-PNREK

Dewi Candraningrum, “Kartini Kedeng”, DW (2016), diakses pada 8 Februari 2024, https://www.dw.com/id/sembilan-rahim-kartini-kendeng/a-19197872

Tarmizi Abbas, “Agama dan Ekologi dalam Gerakan Chipko di India”, CRCS UGM (2021), diakses pada 8 Februari 2024, https://crcs.ugm.ac.id/agama-dan-ekologi-dalam-gerakan-chipko-di-india/

M.F. Mukthi, “Gerakan Memeluk Pohon”, Historia (2010), diakses pada 8 Februari 2024, https://www.google.com/amp/s/historia.id/amp/ekonomi/articles/gerakan-memeluk-pohon-PKgpP

Rahma Juanita Paradilah, “Perempuan Seperti Alam Semesta (Ekofeminisme)”, Kompasiana (2022), diakses pada 8 Februari 2024, https://www.kompasiana.com/amp/rahma75872/628e049453e2c30b5a150b22/perempuan-sama-seperti-alam-ekofeminisme

Penulis: Rio Ananda Andriana

Instagram: @rio.anandaa

LinkedIn: Rio Ananda Andriana